第一薬科大学は薬・看護の2学部4学科。今回スタートした[講義ダイジェスト]では、数多くある講義のうち、面白そうだったり、一般的にも役に立ったりするような内容の講義を紹介していきます。

初回は23日、薬学部薬科学科4年の学生らを対象に行われた「チーム医療概論」。実習を控えた薬学科と漢方薬学科4年の事前学習に参加する形で行われ、糖尿病患者の症例をもとに合併症の可能性や適切な薬などについてグループ単位で話し合いました。(写真下に続きます)

医学の進展や超高齢化に伴う人口構造の変化によって医療の複雑化が進んでいます。そんな中、最適な医療を実践するために医師や薬剤師、看護師ら多職種の連携や協働(「チーム医療」)が不可欠。それぞれの立場で考え方を共有し、考えることがこの講義の目的です。

この講義を担当している窪田敏夫教授によると、学生らはこれまで患者と向き合う際の心構えについて学んだ後、代表的な疾患である「がん」や「心不全」の症例をもとに患者への薬物療法について薬学の視点で検討、適切な薬物療法を立案してきたそうです。「学生に現状を知ってもらうためにもそれぞれの疾患について詳しい医療現場の先生方を講師に招いています」と窪田教授。

学生らはこの日、血糖値を調整する重要な役割を持つインスリンの不足または機能低下により、細胞に糖が正常に取り込めなくなり、慢性的な高血糖状態となる「糖尿病」について学習しました。

講師は株式会社「ニック」が運営している上白水薬局(福岡県春日市)の薬剤師、山邊英美子さん。

山邊さんは糖代謝をはじめ、1型糖尿病と2型糖尿病の違い、合併症など、この講義までに学生に考えてもらっておいた課題についての回答を詳しく説明。インスリンの分泌が日本人は欧米人に比べて少ないため、使用する薬も異なってくること、合併症の抑制には早期診断や早期治療介入が必要なこと、運動療法は血糖値の低下や減量が期待できる効果があることなども話しました。(写真下へ)

その後、糖尿病患者の症例をもとに適切な薬などについてグループ単位でディスカッション。学生らは関係書物やスマートフォンで確認したり、ホワイトボードに書いたりしながらそれぞれ意見を述べ、ひとりがノートパソコンに打ち込んでまとめていきました。

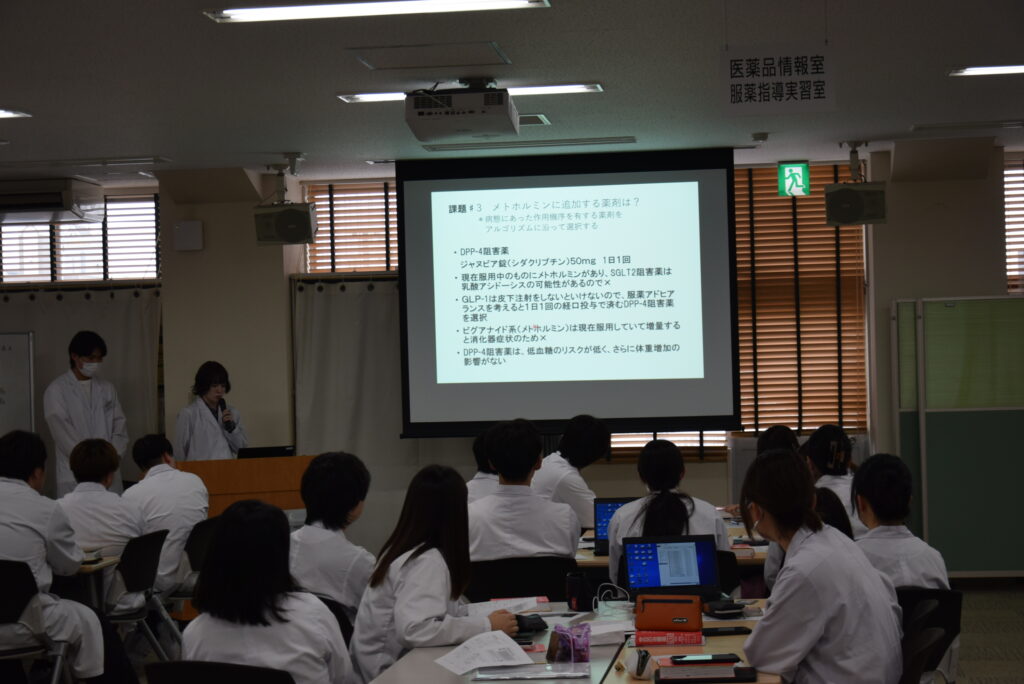

このうち、3グループの代表者が考えた答えを発表。山邊さんはその薬を処方する理由などを質問しました。(写真下へ)

山邊さんによると、患者によって年齢やコスト面などが異なるため、はっきりとした答えはなく、あくまで学生に「考える力」を養うことを目指した内容なんだそうです。

山邊さんは「糖尿病というだけで『自己管理ができていない』『たくさん食べている』と判断されて就職などに影響して社会的不利益を被ることが問題になっています。そうした面も考慮して投薬の際や言葉づかいに気をつけてください」と説明。そのうえで「とくに糖尿病は医師や栄養士、看護師、ケースワーカーらいろいろな職種の方々と一緒になって治療していく『チーム医療』が重要」と話していました。